|

ナノマテリアルの機能設計

■ナノマテリアルケミストリー

電子・光・環境・エネルギー機能性材料を薄膜化することによって多種多様な機能デバイスが作製されます。さらに,材料をナノ構造化すると,従来にない新たな機能・高い機能が発現するため,デバイス性能の向上・新デバイスの創製への可能性が広がります。本研究グループでは,物理化学的・電気化学的な機能を有する酸化物半導体をナノ構造化し,特に環境・エネルギー分野での応用を目指しています。

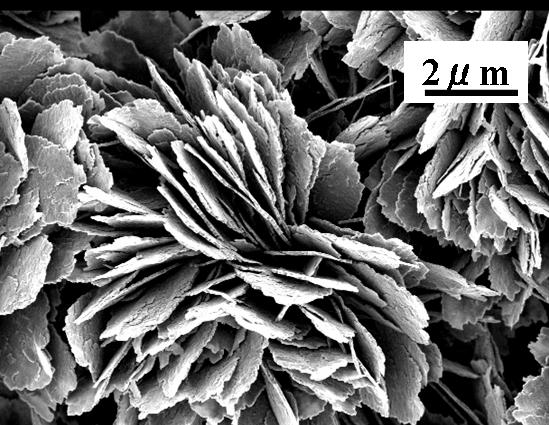

左下の写真(電子顕微鏡写真)は,化学浴析出法(Chemical

Bath

Deposition)という方法で作製した酸化亜鉛(ZnO)のナノ構造薄膜です。数10nmの厚さのシート状粒子が絡み合ったユニークな構造を持っていることが分かります。作り方は極めて簡単ですが,そこには,溶媒化学,溶液化学,イオン反応化学、といった化学的背景が広く,深く関わっています。「ナノテクノロジー」という言葉の意味を考えると,化学で扱う分野は,そもそも原子・イオン・分子といった世界ですから,化学的合成法そのものがナノテクノロジーのひとつであるとも言えます。このような構造を持った薄膜は,色素増感太陽電池電極,その他の電池電極,固体ガスセンサーなど極めて幅広い応用が期待されます。

■有機−無機ハイブリッド材料

材料の構造および機能発現において,有機成分と無機成分とがお互いにその特徴を活かしながら共存するものを有機−無機ハイブリッドと呼びます。この種の材料が注目を集め出したのは1980年代頃であり,最初にコンタクト・レンズが実用化されました。最近では光機能,生体機能,環境機能等を中心とした材料の設計と開発が盛んに行われるようになりました。

ハイブリッド材料をその構造から分類すると,(1)分散型(有機あるいは無機成分がマトリクスに分散したもの),(2)ペンダント型(無機骨格に有機官能基が共有結合したもの),(3)共重合型(無機骨格と有機鎖が交互に重合したもの)の3つに大別されます。有機成分の耐熱性が低いために,これらの材料の合成は室温から高くても300℃程度までの低温下で行われます。無機材料合成の立場から考えると,低温領域を得意とするゾル−ゲル法がもっぱら利用され,有機の立場では基本的に高分子合成の手法が適用されます。いずれにしても,ハイブリッド材料の研究は化学者の最も得意とする分野であり,我々も従来の無機・有機の枠組みを超えた新しい材料分野を開拓しています。

右上の絵は,水酸化亜鉛の層状構造です。1層の厚みは1nmもありません。この層を積み重ねて,その隙間に様々な有機分子をインターカレーションすることによって新しいハイブリッド材料を作ることができます。上に示したナノ構造ZnO膜も,実はこのハイブリッド材料を前駆体として合成したものなのです。

■色素増感太陽電池

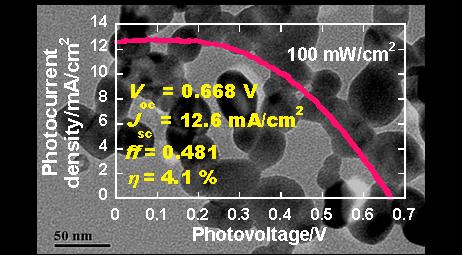

「太陽の光を電気に換える」半導体を用いた太陽電池は,単結晶シリコン,多結晶シリコン,アモルファスシリコンを中心に研究され,また実用化されてきました。これらは「乾式」の太陽電池と呼ばれます。これに対し,スイスのグレツェルらが発表した色素増感型湿式太陽電池は,変換効率が約10%であり,アモルファスシリコン型太陽電池に匹敵する性能を有します。この電池には半導体電極として酸化チタン(TiO2)が使われていますが,理論的には他の酸化物半導体においても太陽電池としての動作が可能であることから種々の研究が行われています。本研究グループでは,酸化亜鉛(ZnO)の電気・電子的性質を利用したナノ結晶厚膜を電極とした太陽電池の作製に取り組んでいます。また,その他の酸化物系を用いた電池の設計も行っています。

色素増感太陽電池は,色素による光の吸収→励起された電子の半導体への注入→電子の電極への移動→外部負荷→対電極→ヨウ素溶液の酸化還元反応といった界面物理化学過程を通した電子移動プロセスによって電流が生じます。その特長としては,製造にかかるコスト・エネルギーが低減できる,透明な電池ができる,理論変換効率が高い,などが挙げられます。本研究グループでは,ZnO系では世界トップレベルの変換効率を有する太陽電池の作製に成功しています。

■研究プロジェクト

酸化物半導体のナノ構造化のためのプロセス研究 酸化物半導体のナノ構造化のためのプロセス研究

ナノ構造半導体の光電気化学 ナノ構造半導体の光電気化学

ZnO厚膜電極を用いた色素増感太陽電池 ZnO厚膜電極を用いた色素増感太陽電池

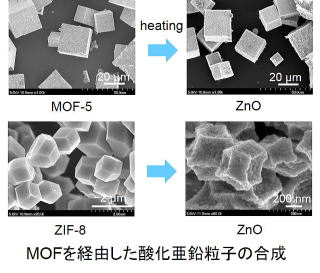

金属-有機構造体(MOF)を用いた材料プロセスの構築 金属-有機構造体(MOF)を用いた材料プロセスの構築

振動発電に向けたナノ構造圧電材料の開発 振動発電に向けたナノ構造圧電材料の開発

ナノ熱電材料の創製 ナノ熱電材料の創製

エレクトロクロミズムを示す有機−無機ナノハイブリッド材料の創製 エレクトロクロミズムを示す有機−無機ナノハイブリッド材料の創製

ポリマーと無機ナノマテリアルの複合化と高機能化 ポリマーと無機ナノマテリアルの複合化と高機能化

■関連著作

1)

薄膜太陽電池の開発最前線

(高効率・量産化・普及促進に向けて)

エヌ・ティー・エス,東京(2005年3月).

(分担執筆)"亜鉛系素材を利用した色素増感型太陽電池の開発"

2)

脱ITOに向けた透明導電膜の低抵抗・低温・大面積成膜技術

技術情報協会,東京(2005年7月).

(分担執筆)"酸化スズ・水溶液析出法"

(第2章第2節【3】),"酸化亜鉛・水溶液析出法" (第2章第3節【5】)

3) Electrochemistry:

New Research

Nova Science Publishers, New York,

2005.

(分担執筆)"Nanoparticulate Porous Films for Electrochemical

Device Applications"

4) ZnO電極の精密な微細構造設計による色素増感太陽電池の高効率化

月刊MATERIAL STAGE,第7巻第5号(2007年).

5) 層状金属水酸化物をベースとするハイブリッド材料の合成と応用

月刊ケミカルエンジニヤリング,第58巻第6号(2013年).

■代表的な原著論文

|