Environmental Chemistry Lab, Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University

慶應義塾大学 理工学部

応用化学科 環境化学研究室

Led by Tomoaki OKUDA, Ph.D.

研究内容

ハイライト

粒子の帯電状態

大気中を浮遊する微小な粒子状物質(エアロゾル)は呼吸によって生体内に入り込み健康に悪影響を及ぼすことが懸念されています。近年、粒子が吸入される際に、粒子が持つ荷電数に伴い生体への沈着量が増加することが明らかとなってきました。「エアロゾルがどれほど生体内に沈着するのか」という問いに答えるためには、実環境大気中におけるエアロゾルの帯電状態を正しく計測し、帯電粒子の動態を明らかにする必要があります。しかしながら、帯電したエアロゾルの測定手法や実大気観測の例はほとんどありません。そこで当研究室では、独自性の高い様々な実験手法を開発し、実大気観測に適用することで、環境大気中のエアロゾルの帯電状態を支配する要因の解明と、その環境や健康に与える影響の解明を目指しています。

本研究の内容は、慶應義塾全体の研究を紹介する「KEIO RESEARCH HIGHLIGHTS」に取り上げられました。→

実環境大気エアロゾルの帯電分布の変動要因の解明(実験・観測)

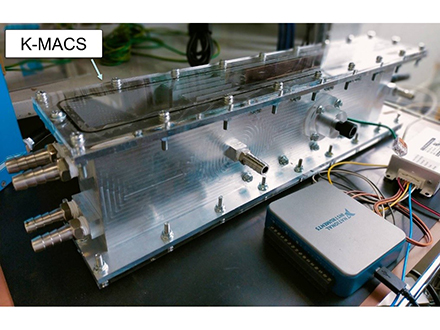

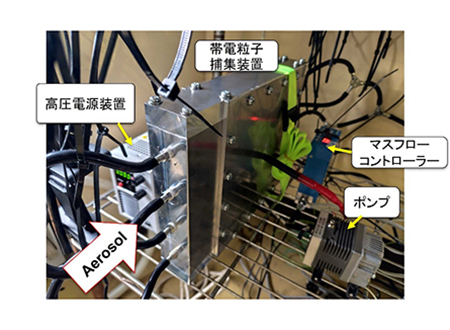

本研究では、電気移動度の原理を利用した「帯電粒子の分級装置K-MACS (Keio-Measurement System of Aerosol Charging State) 」を独自に開発し、室内実験や実大気観測に適用することで、エアロゾルの帯電メカニズムを解明することを目的としています。K-MACSと光散乱式粒子計数器を組み合わせることで、リアルタイムで環境大気中の粒子の帯電分布を計測します。本装置の開発は、本学にある 機械系共通実験室(マニュファクチュアリングセンター)の技術員の方と連携して進めてきました。

Snap Shots

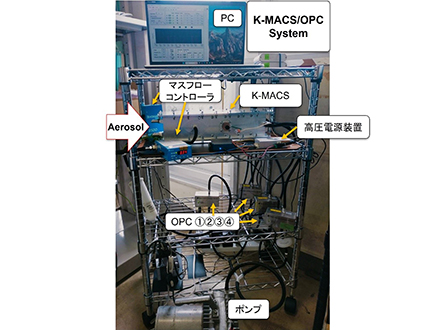

当研究室で独自に開発したK-MACSの写真です。K-MACSとは、電圧を印加した銅板間に導入された大気中のエアロゾルを、正に帯電した粒子、負に帯電した粒子、帯電していない粒子に分級する装置です。本装置に関する論文は、アメリカエアロゾル学会の国際誌Aerosol Science & TechnologyのMost 10 Top Downloaded Articlesに2ヶ月連続で選出されました。また、慶應義塾全体の研究を紹介する「KEIO RESEARCH HIGHLIGHTS」にも取り上げられました。

当研究室で独自に開発したK-MACSの写真です。K-MACSとは、電圧を印加した銅板間に導入された大気中のエアロゾルを、正に帯電した粒子、負に帯電した粒子、帯電していない粒子に分級する装置です。本装置に関する論文は、アメリカエアロゾル学会の国際誌Aerosol Science & TechnologyのMost 10 Top Downloaded Articlesに2ヶ月連続で選出されました。また、慶應義塾全体の研究を紹介する「KEIO RESEARCH HIGHLIGHTS」にも取り上げられました。

実環境大気エアロゾルの帯電分布(粒径範囲0.3−0.5µm)をリアルタイムで計測するための測定システムです。

実環境大気エアロゾルの帯電分布(粒径範囲0.3−0.5µm)をリアルタイムで計測するための測定システムです。

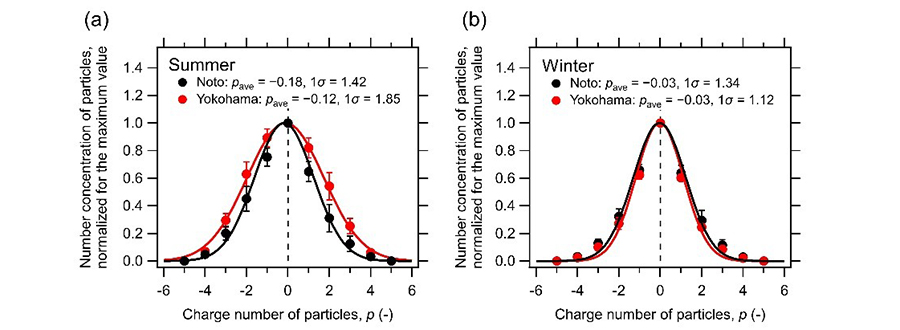

横浜(2023年)と能登(2024年)で通年観測した、エアロゾルの帯電分布の季節変化の結果です(Mori et al., 2025)。左が夏季、右が冬季です。

横浜(2023年)と能登(2024年)で通年観測した、エアロゾルの帯電分布の季節変化の結果です(Mori et al., 2025)。左が夏季、右が冬季です。

環境大気中の個別粒子の表面電位と荷電数の解明

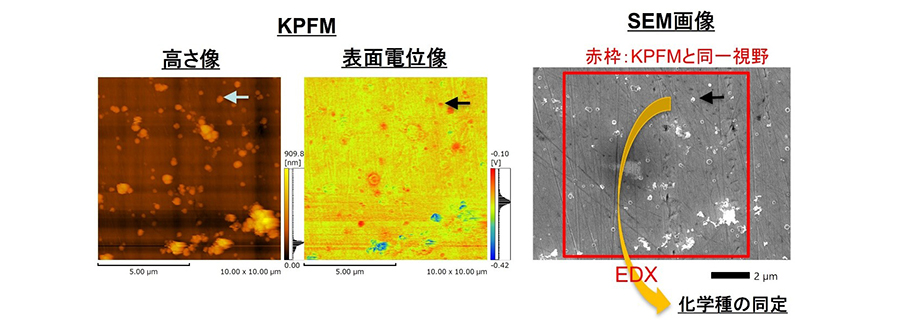

エアロゾルが生体に沈着する際、生体に炎症を引き起こすか否かは、粒子の化学種(硫酸アンモニウム粒子や黒色炭素粒子など)に強く依存します。そこで当研究室では、個別粒子の帯電状態とその化学種を同時に調べる技術を開発してきました(Shinke et al., 2023)。その手法とは、原子間力顕微鏡の一種であるKPFM (Kelvin Probe Force Microscopy) を用いて粒子の表面電位を測定し、同一粒子に対して走査型電子顕微鏡とエネルギー分散型X線分析装置を組み合わせたSEM/EDX (Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)を用いて、個々の粒子の化学種を同定するものです。実環境大気中のエアロゾルをインパクターで採取することで、「どの化学種のエアロゾルがどれほど帯電しているのか?」という問いを、個別粒子に対して観測的に解明することを目指しています。

Snap Shots

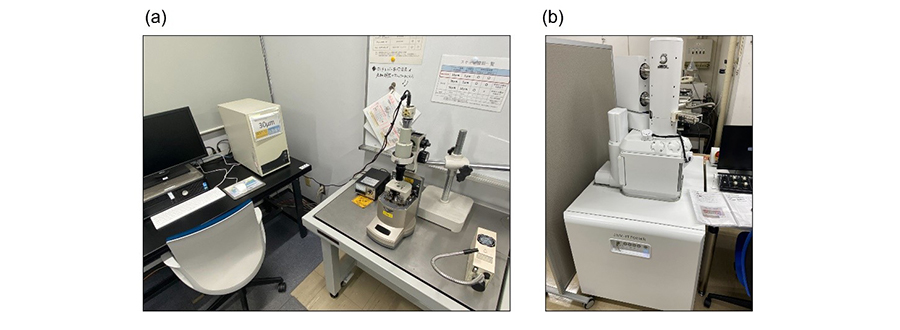

(a) KPFMと(b) SEM/EDXの装置は本学中央試験場にあります。KPFMは、通常のAFM (Atomic Force Microscopy) に専用のKPFMモジュール(当研究室所有)を取り付けて使用しています。

(a) KPFMと(b) SEM/EDXの装置は本学中央試験場にあります。KPFMは、通常のAFM (Atomic Force Microscopy) に専用のKPFMモジュール(当研究室所有)を取り付けて使用しています。

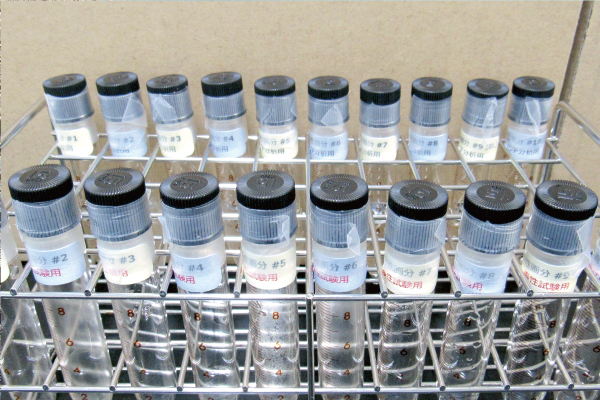

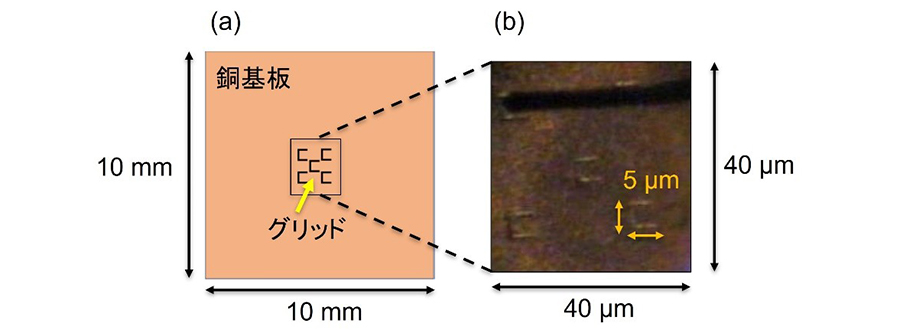

(a) KPFMとSEM/EDXという異なる顕微鏡で同一粒子を探しやすくするため、銅基板にグリッドを入れています。(b) 実際に使用している、銅基板上のグリッドの写真です。

(a) KPFMとSEM/EDXという異なる顕微鏡で同一粒子を探しやすくするため、銅基板にグリッドを入れています。(b) 実際に使用している、銅基板上のグリッドの写真です。

横浜で捕集したエアロゾルについて、KPFMとSEM/EDXで得られた結果の一例を示します。左からKPFMで得られた高さ像、表面電位像、電子顕微鏡の画像です。赤枠はKPFMで分析した画像と同じ視野を表し、矢印で示した粒子は同じ粒子になります。個々の粒子に対してEDXで化学分析を行うことで、粒子の化学種を同定することができます。

横浜で捕集したエアロゾルについて、KPFMとSEM/EDXで得られた結果の一例を示します。左からKPFMで得られた高さ像、表面電位像、電子顕微鏡の画像です。赤枠はKPFMで分析した画像と同じ視野を表し、矢印で示した粒子は同じ粒子になります。個々の粒子に対してEDXで化学分析を行うことで、粒子の化学種を同定することができます。

多価に帯電したエアロゾルの動態解明

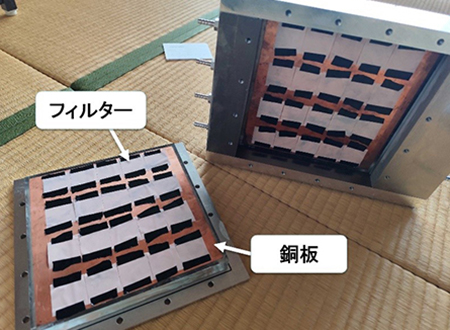

発生源近傍や大気電場が大きく変化するような環境下(強風や雷など)では、多価のイオンがエアロゾルに付着・衝突し、多価に帯電した粒子(以下、多価帯電粒子)が生成されやすくなります。呼吸によって粒子が生体内に沈着する量は、粒子の荷電数が多いほど増加することから、実環境大気中の多価帯電粒子の動態を理解することは極めて重要です。そこで当研究室では、ポリカーボネートフィルターを貼った銅極板に高電圧を印加することで、サブミクロン領域における帯電粒子をフィルターに捕集する装置を開発してきました。SEM/EDXやエネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDXRF: Energy Dispersive X-ray Fluorescence)と組み合わせてフィルターを分析することで、多価帯電粒子と化学種との関係を明らかにすることを目指します。

Snap Shots

銅板内に貼ったポリカーボネートフィルターの様子です。このフィルターをSEM/EDXやEDXRFで分析を行います。

銅板内に貼ったポリカーボネートフィルターの様子です。このフィルターをSEM/EDXやEDXRFで分析を行います。

能登における帯電粒子の捕集の様子です。2025年度は、横浜と能登での観測を実施しています。

能登における帯電粒子の捕集の様子です。2025年度は、横浜と能登での観測を実施しています。

研究内容

ビジョン

研究テーマ

業績

研究費